尿の勢いが弱い

尿の勢いが弱い

- 尿の勢いが弱い

- 尿が出しずらい

- 残尿感がある

- 尿が途切れ途切れで出る

- など

排尿時に「尿の勢いが弱い」と感じることはありませんか?この症状は一時的なものから慢性的なものまでさまざまですが、病気のサインである可能性もあります。特に中高年の男性では「前立腺肥大症」が原因となることが多いですが、女性や若年層でも尿道の狭窄や膀胱の機能異常などが関係していることがあります。

尿の勢いが弱くなると、排尿に時間がかかったり、途中で尿が途切れたり、残尿感が強くなったりすることがあります。この症状は、加齢による自然な変化の一環として現れることもありますが、重篤な病気の前兆である可能性も否定できません。そのため、放置せずに適切な診断と治療を受けることが重要です。本記事では、尿の勢いが弱くなる原因、診断方法、治療法について詳しく解説し、どのような場合に医療機関を受診すべきかを説明します。

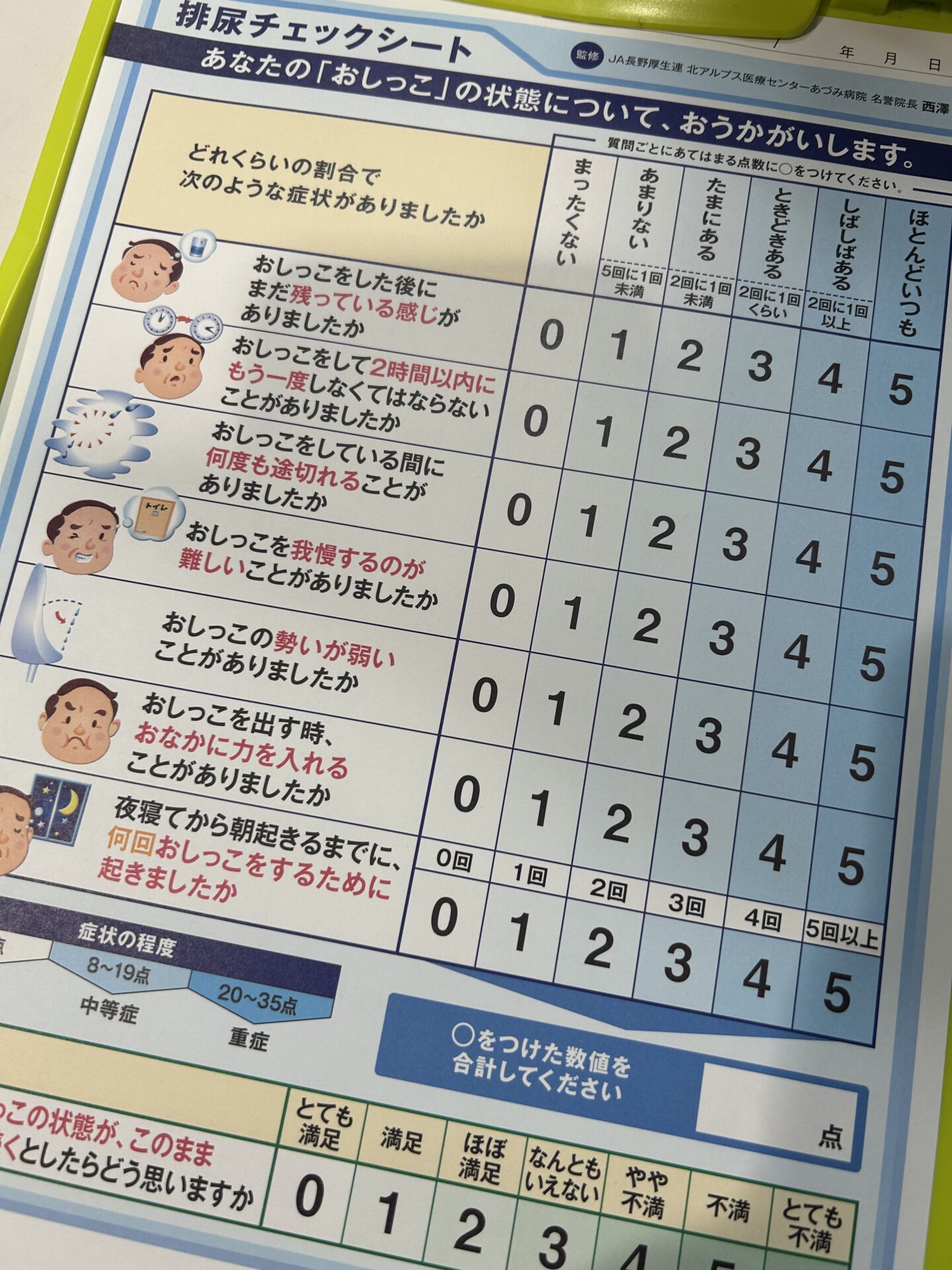

【症状のチェックポイント】

尿の勢いが弱いという症状は、日常生活の中で徐々に進行することが多く、自覚しにくい場合があります。しかし、以下のような変化が見られた場合には、早めに医療機関を受診することが望ましいです。

まず、排尿に時間がかかるようになった場合、膀胱の収縮力が低下しているか、尿道が狭くなっている可能性があります。特に、以前はスムーズに排尿できていたのに、最近になって勢いが弱くなったと感じる場合は、何らかの疾患が関与している可能性が高いです。

また、排尿の途中で尿が途切れる場合(尿線途絶)も注意が必要です。通常の排尿では一定の流れを保ちながら尿が排出されますが、尿の流れが途中で止まったり(断続排尿)、細切れになったりする場合は、尿道に物理的な障害がある可能性があります。これは前立腺肥大症(機械的閉塞)や尿道狭窄などが原因となることが多いです。

排尿後に強い残尿感を感じる場合も重要なチェックポイントです。本来であれば、膀胱に溜まった尿は排出後に空になるはずですが、膀胱の収縮力が低下していると、排尿後も尿が残る感覚が続くことがあります。これは、神経因性膀胱や前立腺肥大症の症状としてよく見られます。

さらに、排尿時に痛みや違和感を感じる場合は、尿道の炎症や感染症の可能性があります。特に、尿の勢いが弱いだけでなく、排尿時にヒリヒリした痛みや灼熱感を伴う場合は、膀胱炎や尿道炎の疑いがあります。

日中の頻尿や夜間頻尿が増えている場合も、排尿機能の異常を示す重要なサインです。通常であれば、日中に6~8回程度の排尿が正常とされますが、それ以上の頻度で尿意を感じる場合は、前立腺肥大症の可能性があります。特に、夜中に何度もトイレに行くようになった場合は、早めの受診が推奨されます。

このように、尿の勢いが弱くなる症状にはさまざまな兆候があり、それぞれ異なる疾患が関与している可能性があります。しっかりと専門医の判断を仰ぎましょう。

尿の勢いが弱い状態とは?

尿の勢いが弱いという症状は、正常な排尿がスムーズに行えない状態を指します。健康な人の排尿は、膀胱に溜まった尿が強い圧力によって尿道を通り、勢いよく排出されます。しかし、膀胱の筋力が低下したり(排尿筋コンプライアンスの低下)、尿道が狭くなったりする(尿道狭窄)ことで、尿がスムーズに流れなくなることがあります。

正常な排尿では、尿が一定の速度で流れ、途中で途切れることはありません。しかし、尿の勢いが弱くなると、排尿の開始に時間がかかったり、途中で尿が止まってしまったりすることがあります。また、排尿後に膀胱に尿が残っているような感覚(残尿感)が強くなることもあります。

このような症状が続く場合、泌尿器系の疾患が関与している可能性があるため、適切な診察と検査を受けることが大切です。特に、急に尿の勢いが弱くなった場合や、血尿や痛みを伴う場合には、早めの受診が推奨されます。

尿の勢いが弱いことの考えられる原因

尿の勢いが弱くなる原因はさまざまですが、主に前立腺肥大症、尿道狭窄、過活動膀胱や神経因性膀胱、尿道結石、加齢による影響(排尿筋コンプライアンスの低下)、膀胱や前立腺のがんなどが挙げられます。それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

① 前立腺肥大症

前立腺肥大症は、特に50歳以上の男性に多く見られる疾患です。前立腺は膀胱の下に位置し、尿道を取り囲むように存在するため、肥大すると尿道を圧迫し、尿の勢いが弱くなる原因となります。前立腺の肥大が進行すると、前立腺部尿道が物理的に圧排され(機械的閉塞)、排尿困難が悪化し、結果膀胱の排尿筋に過度なストレスが加わり、酸化ストレスが惹起され、プロスタグランディンやサイトカインなどの伝達物質(ケミカルメディエーター)が放出されることで、二次的な過活動膀胱を引き起こし、夜間頻尿や尿意切迫感などの症状が現れることになります。

この病気の初期段階では、排尿の際に少し力を入れれば尿が出るため(腹圧排尿)、気にしない人も多いですが、進行すると残尿が増えて(残尿過多)、膀胱に負担がかかり(膀胱内圧の上昇)、排尿後も残尿感が強くなります。放置すると、結果尿路内圧全体の上昇につながり、腎機能にも悪影響を及ぼすことがあるため、適切な治療が必要です。

② 尿道狭窄(尿道が狭くなる)

尿道狭窄とは、何らかの原因によって尿道が狭くなり、尿の通り道が阻害される状態です。外傷(転落して股間を強打した、虐待や自慰行為で異物を入れた(られた)、陰茎絞扼症)や感染症(STI:性行為感染症(クラミジア、淋菌、マイコプラズマ、ウレアプラズマ)が原因となることが多く、特に過去に尿道カテーテルを使用したことがある人はリスクが高くなります。

尿道狭窄が起こると、尿の勢いが弱まるだけでなく、尿道内の抵抗が強くなるため、排尿時に痛みを感じることがあります。進行すると、尿の流れが極端に細くなり、完全に尿道が閉塞することもあるため、早めの診断と治療が必要です。

③神経因性膀胱

神経因性膀胱は、神経の異常によって膀胱のコントロールがうまくできなくなる病気です。脳梗塞や脳出血後の後遺症、糖尿病や脊髄損傷、多発性硬化症など、ほとんどが原因となる原疾患が存在しますが、なかには原因がはっきりしないものもあります。まれに一過性ではありますが、性器ヘルペスが仙骨神経領域に発生した場合には尿閉を引き起こすことがあり(Elsberg症候群)、注意が必要です。

この症状が進行すると、尿の勢いが弱まるだけでなく、尿意を感じにくくなったり、逆に頻繁に尿意を感じたりすることがあります。適切な治療を行わないと、膀胱に尿が溜まりすぎて尿路感染症や腎機能障害を引き起こすリスクが高まります。

④尿道結石

尿道結石は、尿道の通り道に結石ができる病気です。結石が尿道に詰まる(嵌頓)と、尿の流れが阻害され、尿の勢いが弱くなることがあります。また、結石が動くことで尿道を傷つけ、強い痛みや血尿を引き起こすこともあります。

特に、水分摂取が少ない人や、特定の食事(高たんぱく・高塩分・高脂肪食)を摂ることが多い人に尿路結石(→尿道結石)ができやすい傾向があります。また、前述した神経因性膀胱による残尿過多が原因で、慢性尿路感染を併発している場合には、感染結石(リン酸マグネシウムアンモニウム結石)などが膀胱内に形成され、排尿時に尿道内に嵌頓してしまう事があります。結石の大きさによっては自然に排出されることもありますが、大きなものは手術で除去する必要があります。(当院では尿道舟状窩に嵌頓した尿道結石を用手的にモスキートペアンで把持して体外に摘除した経験があります)

⑤ 加齢による影響

加齢とともに排尿筋のコンプライアンス(排尿筋の柔軟性)が低下し、尿の勢いが弱くなることがあります。特に男性の場合は前立腺の肥大も加齢とともに進行するため、より顕著に症状が現れることがあります。女性の場合も、更年期以降はホルモンバランスの変化によって膀胱の機能が低下し、排尿トラブルを引き起こすことがあります。

⑥ 膀胱や前立腺のがん

まれに、膀胱(膀胱頚部、内尿道口付近)や前立腺に腫瘍ができ、それが尿道を塞ぐ(栓の様に)、または圧迫することで尿の勢いが弱くなることがあります。この場合、尿の勢いが弱くなるだけでなく、血尿が見られたり、排尿時に痛みを感じたりすることがあります。進行すると、尿閉(完全に尿が出なくなる状態)に陥ることもあるため、早期発見・治療が重要です。

このように、尿の勢いが弱くなる原因は多岐にわたります。次の章では、どのような検査によって原因を特定するのかを詳しく解説します。

尿の勢いが弱い症状の診断、検査方法

尿の勢いが弱くなる原因を特定するためには、泌尿器科での診断が不可欠です。医師は、症状の詳細を確認し、適切な検査を行うことで、どのような疾患が関与しているのかを判断します。

①問診と診察

診察の第一歩として、医師は患者の症状について詳しく聞き取ります。具体的には、「いつ頃から尿の勢いが弱くなったか」「排尿時に痛みや違和感はあるか」「残尿感や頻尿の有無」「夜間に何回トイレに行くか」などが問診で確認されます。

IPSS(国際前立腺症状スコア)やOABSS(過活動膀胱症状スコア)などのチェックシートで自覚症状を点数化して現状の重症度を把握します。

また、これまでに泌尿器系の病気を患ったことがあるか、糖尿病や神経疾患などの持病があるかどうかも重要な情報となります。性別や年齢によっても考えられる原因が異なるため、患者の生活習慣や健康状態を総合的に評価することが大切です。

②尿検査と血液検査

尿検査は、泌尿器科の診察で最も基本的な検査のひとつです。尿中に細菌や白血球が含まれている場合は、感染症(膀胱炎や尿道炎)が疑われます。また、尿に血液が混じっている場合は、尿路結石や腫瘍の可能性があります。

血液検査では、前立腺特異抗原(PSA)という値を測定することで、前立腺肥大症や前立腺がんの可能性を評価します。特にPSA値が高い場合は、追加の検査が必要になることがあります。

③超音波検査(エコー)

超音波検査は、腎臓や膀胱、前立腺の状態をリアルタイムで確認できる検査です。前立腺のサイズを測定することで、前立腺肥大の有無を確認します。また、前立腺の中葉肥大があるのか、膀胱内に大きく突出しているのかなど形態学的な評価も行います。また、排尿後に膀胱に尿がどの程度残っているのか、膀胱壁が平滑なのか、形がいびつ化していないのか、肉柱形成などないのかも調べることもできます。

④尿流測定検査(ウロフロメトリー)

尿流測定検査では、実際に患者さんに排尿してもらい、その際の排尿状態を波形に現わし(遷延性排尿、断続排尿、鋸歯状波形etc)、流速を数値化します。この検査によって、尿の勢いがどの程度弱いのかを客観的に評価し、治療方針を決定することができます。

治療法

尿の勢いが弱くなる原因によって、治療法は異なります。軽度の場合は生活習慣の改善や薬物療法が有効ですが、進行した場合には手術が必要になることもあります。

① 薬物療法

前立腺肥大症が原因の場合、αブロッカーやPDE5阻害剤と呼ばれる薬を使用することが一般的です。この薬は前立腺部尿道や膀胱の緊張筋肉を緩め、尿の流れを改善します。前立腺が大きくない(前立腺体積20ml未満の機能的閉塞)前立腺肥大症には特に有効です。また、5α還元酵素阻害薬は、テストステロンからDHT(ジヒドロテストステロン)への変換を阻害する事で、前立腺の肥大化を抑制し、理論上では約25%までの体積の減少を期待できる薬剤で、主に機械的閉塞が原因となっている前立腺肥大症の進行を防ぐ抑制する効果があります。

神経因性膀胱による排尿筋の収縮力が低下し、排出障害が主な原因の場合は、コリン作動薬もしくはアセチルコリンエステラーゼ阻害薬を使用することで、膀胱の収縮力を増すことができます。尿道狭窄が原因の場合は、尿道を広げるための手術(内尿道切開術)が必要になることもあります。

② 手術治療

薬物療法で効果がない場合や、症状が進行している場合は手術が検討されます。前立腺肥大症の治療としては、経尿道的前立腺切除術(TURP)やレーザー治療が一般的ですが、近年ではどんどん新しい治療法が出てきており、PUL(経尿道的つり上げ術)やWAVE(経尿道的水蒸気治療)、アクアブレーション(ロボットによるイメージガイド技術とウォータージェットによる切除術)なども入院期間0-2日間で可能なレベルにまでなってきています。尿道狭窄の場合は、尿道を広げるための手術(内尿道切開術)が行われます。

③生活習慣の改善

水分を適切に摂取し、トイレを我慢しすぎないことが重要です。また、カフェインやアルコールの摂取を控え、適度な運動を行うことで膀胱の機能を維持することができます。

【排尿時の勢いが弱く気になる方は当院へ】

当院は排尿の勢いにお悩みの方に対して診察・検査・治療に丁寧に対応しております。患者さん一人一人のライフスタイルに合わせた治療法や予防策の提案をさせていただきます。気になる症状・不安な違和感があればまずは当院で一度検査をしてみることをおススメいたします!

ご予約には24時間対応可能なWEB予約がお勧めです。

新患の方は下記URLから予約が可能です。

ご予約はこちらをクリック

文責

横浜市港北区綱島

すがわら泌尿器科・内科クリニック

院長:菅原 草